【油絵入門】アクリル絵具で体験する油彩技法|色塗りとデッサンのコツを解説

ブログをご覧の皆様、初めまして!

アートスクールオンライン講座 美術・デッサンコースで講師を務めています、執行浩暉 (しぎょう こうき)と申します。この度はブログを閲覧してくださりありがとうございます。

このブログはタイトル通りアクリル絵具を用いて油彩技法を間接的に行う方法をまとめ たブログとなっております。油絵に興味がある方、特に費用的に油絵画材を買うことが困 難な方にぜひお勧めしたいです。

油絵画材やそのための素材などは非常に価格が高く揃えるのにも一苦労です。

私も最初 に買った時はその価格にびっくりしたものです。しかし、そのぶん初めて描いたときの油 絵の凄さにもびっくりしました。

そこで今回はアクリル絵具を代用することによって価格を抑え、ハードルを下げることによって、より多くの人が油絵に近づけるように文章にまとめてみました。

このブログを読んで、そして実際に示した手順に沿うことによって、油 絵を体験する機会、または油絵をする前の準備になればいいなと思います。 ぜひ最後まで見ていってください!

1.油絵って何?アクリル絵具との違いは?

油絵とは15世紀前半に作られた、メディウムとして油を使った描画技法のことをさします。

皆さんが知っている西洋絵画のほとんどはこの技法で描かれています。

日本で有名な 画家でいうと、レオナルド・ダ・ヴィンチ、ミケランジェロ、ラファエロ、フェルメール、 モネ、ルノワール、ゴッホ、ピカソなんかも言わずもがな油絵具で制作をしていました。

その油絵の特徴は以下のとおりです。

1.乾きが遅いためすぐ消すことができ、画面上での混色も簡単にできること。

2.乾いた後にも油の透明な塗膜があることにより発色が綺麗であること。

3.堅牢で保存性に優れている。

4.あらゆる下地材に適合できる

少し難しいかもしれませんが際たる特徴は1と2です。

それではアクリル絵具と比較して考えてみましょう。

※ここで使用しているのはアクリル絵具でアクリルガッシュではないので注意して下さい。

(アクリル絵具とアクリルガッシュは前者が透明で、後者が不透明という違いがあるので使用の際は気をつけましょう)

アクリル絵具で絵を描いたことがある人ならわかると思うのですが、アクリル絵具は一 度描いてしまうと乾燥するのが非常に早いです。なので間違えて消そうと思っても困難な時が多いです。

そしてアクリル絵具には耐水性があるので乾いてしまうと水と交わらず取れません。また乾くのが早いため画面上での混色も容易ではありません。

もしするとした ら水を多量に含ませて描くことになります。その場合非常に淡い表現に限定されてしまい ます。また乾くと塗っていた時よりも少々白んで見えてしまいます。これは表面の顔料の 色がそのまま見えているからです。

油絵はアクリル絵具とは違い乾くのが遅く消すのも容易ですし、その猶予の時間も長いです。また画面の混色も容易で、油を多量に含ませなくてもそのままの絵の具でも長い時 間混色し続けることが可能です。これによりアクリル絵具よりかはしっかりとした混色表 現も可能になります。

また発色はアクリル絵具と違い、乾いた後も顔料はメディウムであ る油の透明な塗膜に覆われているため綺麗な発色を出すことが可能です。

要は、アクリル 絵具で塗っているときの発色(水を含んでいるときの発色)をそのまま乾燥しても保つこ とができると考えれば想像がしやすいと思います。

それに加えて耐久性もあるし、いろん なものに描くことができるので本当に優れた画材と言えると思います。

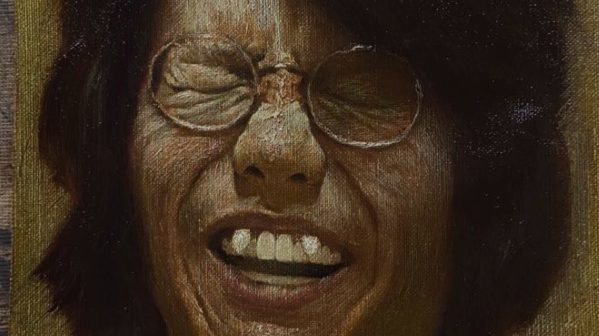

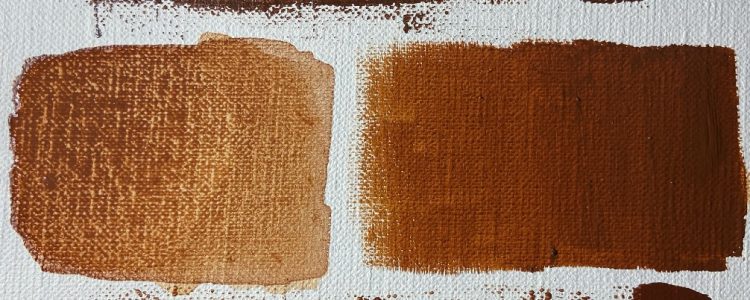

この図はアクリル絵具と油絵の具の発色の違いを塗り比べたものです。使用したのは両 方ともバントシェンナという色です。右が油絵、左がアクリル絵具です。

2.油絵に触れる機会の少なさと費用の壁

ではそんな油絵具で絵を描こうと思ったこと、または描いたことはありますか?

おそらくほとんどの人がないと思います。それもそのはず、学校教育でも触れる画材はクレヨン、パステル、色鉛筆、クーピー、水彩絵の具全般などで油彩に触れる機会はあるかないか怪しいところですし、文房具屋に行ったとしても油絵具が置いてるところは滅多に ありません。私たちの日常の中では油絵具に触れる機会はほとんどないのです。

しかし、 画材屋さんに行けば売ってありますし、ネットでも購入できます。なんなら100均にも 売ってあります。

皆さんにまず知っていて欲しいのは、油絵具はいつでも手を伸ばせば購入できるところ にあるということです。購入できる方はぜひ本物に触れて体験することをお勧めします。

しかし、油絵を始めようにも先ほどいった費用の壁があります。それもそのはず、しっかりしたものを揃えようとなると用意する画材は他のものと比べ種類が多く、かつ一つ一 つが高価で最小限で揃えたとしても1万円弱はかかってしまいます。

また初めて触るのでしたら、「買っても難しかったら続かないし」とか、「一回やって使わなくなったら勿体無いし」とか、色々と考えてしまうでしょう。

おまけに油絵は匂いがどの画材よりもズバ抜けて臭いです。べとべとしますし、ゴミとして捨てる際の処理も面倒臭いです。私も初めはこんなに面倒臭い画材があるのかと思う程でした。(ただ油絵は他の画材と違って自 由度が高く発色が綺麗です!!)

そこで今回はアクリル絵具を使うことによって費用面を抑え、準備などもよりストレスフリーにした上で油絵を間接的に体験できる方法をご紹介したいと思います。

油絵をやってみたい方や、費用面でできなかった方などには油彩を始める前の準備、ちょっとした体験の機会のようなものとしてこれから示す方法を実践するといいと思います。またアクリル絵具を用いたアクリル画を描きたい人にもお勧めします。

3.アクリル絵具で油絵のように描けるのか

しかしながら、「油絵とアクリル絵具って全然ちがうくないかぁ?」と思う方がいるか もしれません。

確かにアクリル絵具は絵の具を溶くために用いるのは水で、油絵は油で溶きます。その時点で正反対ではないかと言われるとそうです。乾きもアクリルはすぐ乾き ますが油絵は時間がかかります。「全然違うし油絵の体験なんてできたもんじゃないだろう」そう思う方もいられるのではないでしょうか。しかしこのような形で描けるのです。

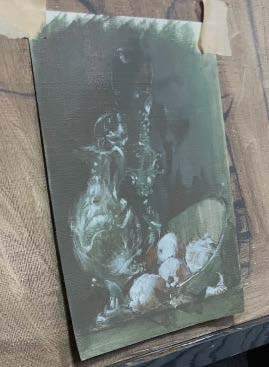

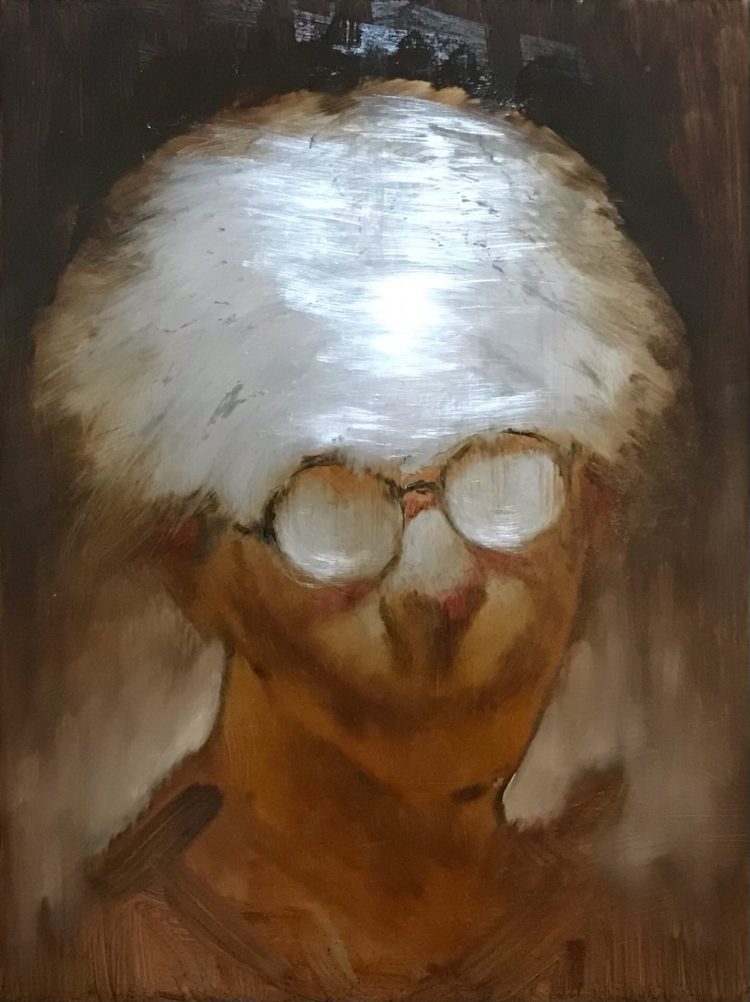

これらは私がアクリル絵具のみを用いて描いたものです。

一見すると油絵のように見えますがしっかりとアクリル絵具で描いています。言ってしま えば油絵っぽく描くことは他の画材でも可能です。

しかしこのアクリル絵具で描いたもの は手順としても油彩技法に沿ったやり方で描かれています。なぜそれが可能かというと、 アクリル絵具と油絵具のある一つの共通点が関係しています。

それは再融解性がないところです。フツーの水彩絵の具やポスターカラーは乾いた後に もう一度水で溶くと溶けます。しかし、アクリル水彩は溶けないのです。これにより絵の具の層を何層にも重ねることが可能になります。これは油絵具も同じです。これによりアクリル水彩はある油絵の技法と同じ手順で描画することができます。

その技法は古典的な技法である多層構造で描く技法です。今回はその中でも下書き、明暗処理、色彩をそれぞ れ別々の層で仕事を行う技法を行います。

この時に必要な性質が先ほどいった再融解性がないことです。

再融解性があったら下に描いた層は溶けて消えてしまいます。これでは層を重ねることはできません。

その為今回 はこれに適したアクリル水彩は使えるというわけです。 ここで少しその多層構造で描く技法について補足しておきます。 読みたい方はぜひ読んでください!!

この技法は非常にオーソドックスで皆さんの知っている、レオナルド・ダ・ヴィンチや ラファエロ、ミケランジェロなどが活躍したルネサンス期にはすでにあった技法です。

これは非常に便利な技法で絵の具も多量に使わず、計画的に絵を描け、また下書き、明暗起こし、色付け、をそれぞれ分業することができるのです。そのため初心者の人でも描きやすい技法となっております。

今回はその技法を学びながらルネサンス期の頃やそれ以前は今のようにチューブ絵の具なんてものは存在しません。1から顔料と油を混ぜ絵の具を作り描いていました。だったら絵の具を前もってたくさん作れば楽でいいじゃないかと思うかもしれませんが、油絵具は放っておくと固まりますし、先ほど言った通りチューブもないので保存も難しいのです。

そのため1日1日計画性を持って描かなければ、画材の費用も無駄になるし、労力もかかってしまいます。

そのため このような技法が主流とされました。

4.色を塗ることとデッサンの必要性

ここまで油彩やアクリルなどの性質や使い方、技法の説明を行なってきましたが、ここからはアクリルに限らずモチーフを色で描いていく時のコツや考え方、デッサンの必要性について説明します。

色を塗ると言っても色塗りだけではモチーフは上手く描けません。

ここでいう色塗りは塗り絵のようなイメージです。例えばりんごは赤いから全部赤く塗る、レモンは黄色いから全部黄色で塗るなどが良い例だと思います。確かに大まかにはそうです。りんごは赤いですしレモンは黄色です。しかしモチーフに含まれる要素はそれだけではありません。

りんごを一つを取っても、りんごの形、立体を持っていて、そこに光が当たっているので立体に沿った明るいところ、暗いところができるはずです。そして色は、光が物体に当たった時にその光の中の色、りんごでいうと赤色が反射することにより私たちは赤色と認識をしています。また質感は少しスベスベで重さは少し重く、包丁で切れるくらいには柔らかいです。その他にもりんごをどこから見るか、どこに置くかで距離、位置関係、パースが生まれます。

このようにモチーフ一つをとっても様々な現象が起こっているんです。

よくデッサンでは以上のことを気にするように言われるかもしれませんが、色を塗る時も同じことです。これを無視して描いてしまうと、すごく平坦な絵になってしまいます。逆に言うとここでデッサンの意識を忘れずに色塗りを行うと上手くいくということです。

ポイントとなるところは、色であり、明暗、立体であることを意識するデッサン的な視点です。

例えばりんごは赤いから全部赤く塗るのではなく、光が当たっている部分、影の部分、立体の動きに合わせて塗っていくとなります。何か難しいことを言っているように思えるかもしれませんが、デッサンを行なっている時と同じことを色で行えばいいのです。立体を表す時に重要になるのは、光と影の関係と立体に沿って描くことです。

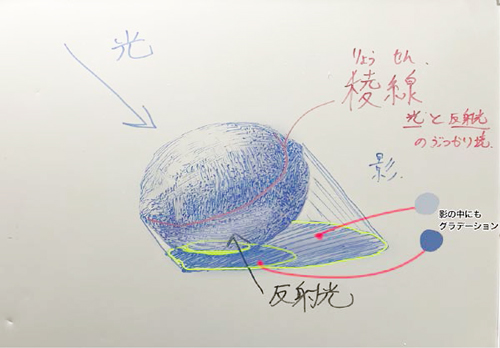

最初に光と影の関係ですが、これはよくデッサンの時に言われると思います。そしてよくこのような図を見かけると思います。

あの有名な稜線と反射光です。

光がないと私たちはものを視覚的に認識することは不可能です。なのでものが見えているということは光が当たっているということになります。そしてそれには必ず図のような方向性があり、少なくともどこかにその光が届かない影が存在します。

私たちは日常生活の中でそれを認識することでものに立体感を感じています。だからこそ明暗を描くことは立体感を作り出すためには必要不可欠なのです。

この図の現象として以下の通りです。

まずは光が物体にあたります。この物体は丸いので光の方向に垂直な面、つまり物体の頂点あたりは光が一番あたり明るくなります。そこから徐々に物体の面は光の方向に対して逆の方向を向いていきます。なので徐々に光の影響が弱まっていくので頂点から下に行くほど徐々に暗くなっていきます。そして光の方向に対して逆方向の向きになる面が現れます。そこの始まりが図でいう稜線から始まります。稜線より下の部分は光の方向に対して逆方向、床の面を向いているので光があたらず影になります。

ではなぜ稜線ができるのでしょうか。

稜線は別に面が大きく変わる部分の最初の部分だからできるわけではありません。ここには反射光が大きく影響をしています。先ほど言った床の面に向いている面には床からの光が当たっています。これは光が床にあたりそこから反射した光が物体に当たっているということを意味します。森の中に入ると少し自分の体が緑っぽく見えるように、物体に当たった光が反射して起こる光が反射光といいます。太陽の光で光る月の光が地球に届くような感じです。

つまりこの図ようのうに、上からくる光と反射光と挟み撃ちように物体に当たっているということです。稜線はその両者の光が当たらない場所にできた影ということになります。

このようにして物体に明暗ができるのです。色を塗る際はこれに沿って色で明暗を作ることを意識しましょう。

例えばりんごなら一番光が当たっている部分は明るい赤で、稜線に至るまでの丸みを表すためにグラデーションを作ってあげる、稜線は一番暗いので赤黒い色で塗り、反射光は少し明るい赤を塗るとするだけでも全然違います。描くモチーフをただ真似するのではなく画面の中に再構成してあげる、立体に見えるように描いてあげるという認識を持ちましょう。

またぶっちゃけてしまうとはっきり言って色味も大事ですが、結局はデッサンができていなければ具象的なモチーフの場合は破綻してしまいます。なので最初は大まかな色明暗や立体を描く、デッサンをする時間を作って、その後で色を調整するという形にするとやりやすいかもしれません。

次に立体に沿って描くについてです。

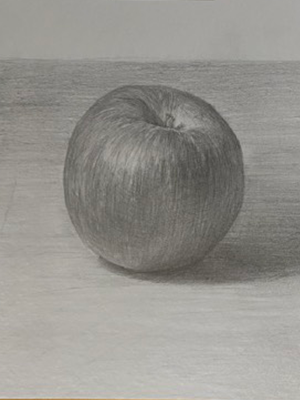

立体を描く時に必要なのは明暗もですが、立体がどのような向きで、どのような形をしているのかの説明が必要です。この時に重要になってくるのは筆致です。これは線の集合体や方向性で立体を作ってあげるという方法です。上記のりんごの図を見ると線が散りばめられているのがわかると思います。これは色を塗る時にも活用するとより立体感をモチーフに付与することができます。

筆致もデッサンの時によく言われることだと思います。

デッサンはつまり立体を起こすことであって、描くもの全てはそれに沿ったものでなければいけません。先ほど言ったようなりんごは赤だから赤く平面的に塗るというようなことをしてしまうと、無論立体は現れてきません。筆はいつも描くモチーフの立体に沿わなければいけません。

上記で示した光と影の関係もこの立体に沿って描くということを意識しながらやっていくとより立体を起こしやすくなります。

5.油彩技法の要領でアクリル水彩画を描く

それではここからは本題の描き方についてご紹介していきたいと思います。

まずは材料です

- ○ アクリル絵具

- ○ 鉛筆

- ○ 消しゴム

- ○ 筆

- ○ 筆洗器

- ○ パレット

- ○ 布

- ○ ティッシュ

- ○ 支持体(キャンバス/木の板/色紙)

※支持体はカッコ内のいずれかをお勧めします - ○ ゴミを入れるための袋

ちなみにですが支持体を色紙にすると、ここに提示した画材全部100均で足りるんです。

今の100均では画材がたんと揃っているので安価で多数入手することが可能です。 色紙も100均のものを使用していますが問題なく描けます。また筆洗器はペットボト ル、パレットは白いまな板など代用するのも可能です。

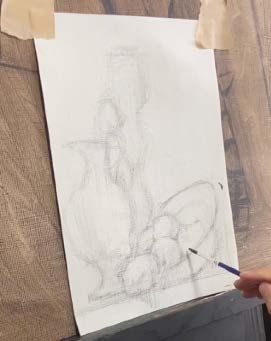

今回はウィレム・カレフの「Still Life with a Silver Jug and a Porcelain Bowl」という作 品を模写していきたいと思います。

(1)下書き

まず下書きをしていきます。自分の描きたい絵や、モ チーフを鉛筆で描きましょう。

この作業より塗る作業を優 先したい方は、描きたい絵や写真を用紙に印刷して転写するとスムーズに下書きが進むのでお勧めします。

(2)アクリル絵具でなぞる

一般的には下書きを鉛筆などで行った後は定着剤というものをかけます。

なぜかというと次に行う作業で画面全体に色をのせる時に下書きが消えてしまう可能性があるからです。

しかし今回は費用面を考え割愛させていただきます。定着剤というものがあることだけ頭に入れておきましょう。

代わりに今回は描いた下書きをアクリル水彩でな ぞります。そうすると次に行う作業の時に消えずに済みます。

※このなぞる作業は今回特別に行うもので一般的には油絵 では行いません。

(3)インプリマトゥーラ

次にインプリマトゥーラという作業を行います。

とは言ってもこの名前は絵の具の薄い塗膜の意味で、この作業 では画面一面にその層を施すというわけです。なぜこのような作業をするかというと、光の色、影の色と二つの色から形を取ることができ描きやすくなるからです。

また一色入れることで画面の統一感を出したり、油絵であれば下地への 油の吸収を調整する効果があったりします。

(4)明暗、質感の描き出し

ここからはいよいよ単色で形や明暗、質感などを起こしていきます。ここはいわばデッサンの延長線と考えて描いていいと思います。

しっかりモチーフを見て描き出しましょう。

ポイントは二つあります。

まず描くモチーフの明暗よりも明るく描くことです。なぜかというとこの後に色をのせる時に、必ず明度は暗くなります。そうなると色をのせる 時にまた上から明るい色をのせて明暗を調整しなくてはい けなくなります。そうするとせっかく描いた形、明暗、質感を不透明色で消すことになってしまうので、二度手間を避けるために明度は明るく設定しましょう。 ※絶対に不透明をのせて消してはいけないということではありません。適宜不透明を使って色彩を作ることもあります。

次に質感を描き起こすことです。

この多層構造の技法では色彩は薄い色でのせていきます。その為、絵の具を盛り上げる作業を色彩の段階で行うことはあまり好まれません。そのため質感はこの作業の間に描きます。そうすると次の色彩の時に色を一層のせただけでもモチーフに一気に近づきます。

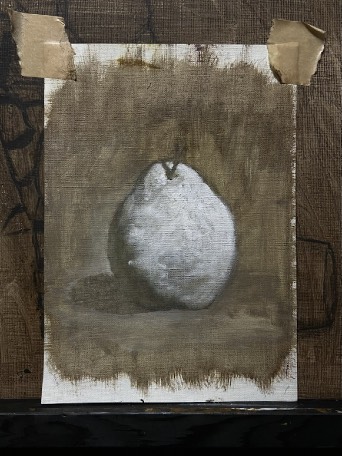

以上の点を一つの絵を見ながら確認してみましょう。

このナシは一色だけの濃淡で色づけたものですが、これでもナシ感が一気に出たのがわかります。

このような効果が生まれるのはその前の段階で明暗や質感を作っておいたからこそ出るのです。

まず一つ目に挙げた明度を明るく設定する点です。見て分かる通り色をのせる前は影をのぞいて明度が明るいことがわかります。そして色をのせた後に明度が下がっていることもわかると思います。

先ほど言った通り色をのせると明度は下がるのです。なので前もって明度を白くして色をのせる時に、ちょうどナシの明暗になるように調整するようにしましょう。(明度を明るくしないと、このナシが色をつけた後に想定より暗くなってしまい ます!)

次に質感を描き起こす点を見ていきましょう。色を塗る前は筆の跡が結構残っていることがわかります。

これは筆の跡を使うことで立体感やごつごつとしたナシの質感を出すために用いました。これに色をつけるとぴったしナシの質感になっていることがわかりま す。

またアクリル絵の具は乾くのが早く、一気に明暗を追おうとすると絵の具がすぐ乾いて 非常に描きにくくなってしまいます。なので点描やハッチングを使って少しずつ描くことをお勧めします。

またウェットインウェットという技法を使うとよりハッチングや点描よりのびのびと描く ことが可能です。この技法は画面上の絵の具が濡れたままの状態、またはアクリル水彩でしたら画面上が水で濡れている状態の時に、その上にまた絵の具をのせて画面上で混ぜ合わせるという技法をさします。これにより画面上で色を混ぜ合わせながら明暗や形を描くことが可能になります。フツーですとパレットから出して、作ってのせるという非常に描きづらいやり方になってしまいますが、この方法ですと鉛筆で黒い色から薄い色を出せるように、描く際のトーンの幅を持つことが可能なのです。アクリルの場合乾くまでの時間が早いですが、十分画面上で色を混ぜることは可能です。 以上の点など踏まえながら描いていきましょう。

(5)グレイズ

ここからは色彩をのせていく作業です。描画の際に、前もって描いてあるものの上に薄い色で絵の具をのせる行為をグレイズと言います。

これを行うと下の絵は完全に隠れず塗った色に透けて見えることになります。これにより下に描いてあった絵を崩さずに色彩を重ねてより複雑な色を作ることができるのです。また透明な色だけではなかなか実際のモ チーフには近づきません。状況に応じて厚い色をのせたり、明るい不透明な色で描き起こしたりしながら形にしていきましょう。

色彩が終われば完成です!!

実際の油絵のグリザイユ技法でもこのような作業を経て描かれます。

※下地から作りたい人はジェッソの購入をお勧めします。

実際に行うとわかるかもしれませんがイラストのレイヤーに近いものを感じると思います。イラストもグリザイユのような技法もありますし、やったことがある人はハッとする かもしれません。

6.おまけ 油絵と西洋美術史

おまけとしまして、美術鑑賞の際にあると便利な知識を西洋美術史から今現在の絵画までを参照しながら概説したものを記したいと思います。

皆さんは美術館に足を運んだことはありますか?その時に見る絵画は一体どんなものですか?

今回模写で描いた絵画のような作品だけでなく、何を描いてあるのか分からなかったり、そもそもこれは絵なのかと疑いたくなるようなものも多く見たことがあるのではないでしょうか。

そしてそんな絵画に出会ったときに何もわからずに「そういう絵なのだな と」片付けてしまっているのではないでしょうか。今から記すことはその時に思い出して いただけたら幸いです。

長い歴史の間絵は様々な用途、目的のために描き続けられてきました。昔の絵画は今のように個人が主体的に描くものではありませんでした。時には肖像のために、時には宗教や祈りために、時には栄光を残すために、人々は絵画を必要とし、画家はそれに応えるよ うに描いたのです。そして特に西洋では、絵画は現実のようなリアルな描写でなければいけませんでした(特にルネサンス期頃以降)。それもそのはず当時は絵画とはリアルに描き出されるものとされ、今のような写真のような技術はなかったのです。

そういった考えに反発したのが印象派です。

印象派はただ視覚的にリアルに描くのではなく、現実に巻き 起こる光を捉えようとした人たちです。

従来の古典主義とは打って変わってそこにある具体的な図像は朧げで、印象だけが漂っているような絵肌なのが特徴です。モネの絵画を想 像していただけるといいと思います。

しかし、写真の登場によりまた新しい画家たちが出てきます。

それがポスト印象派です。

写真の登場により視覚的なイメージを司る絵画は存在意義がなくなったも同然でした。その時にその画家たちは絵画にしかできないことを模索し始めました。セザンヌやゴッホ、ゴーギャンなどがその際たる画家です。セザンヌの絵を見るとわかるのですが、一見ただ下手に描かれた静物画のようにしか見えません。しかしそれは様々な角度からモ チーフを捉えることにより生まれた図像で、絵画の中に新たな世界を構築しようとしているのです。当時の人々もこれを理解するのには苦労したことでしょう。これをかわきりに 絵画は様々な形に変容していきます。

このような変遷により絵画は、古典主義的な現実のようにリアルに描かなければならないという鎖を解き放ち自由になったのです。こうやって絵画は今に至るのです。今の絵画もそんな問いの途中にいるのです。

絵画を見るときはこのような歴史を踏まえつつ、写真や動画という撮影媒体がある今現代の中で、油彩画や日本画、他のジャンルでもいいですが、人が見て描くという行為を行うのはなぜかと問いながら鑑賞するとより深いものを感じられるかもしれません。また最近ではAI生成というホット話題もあります。この先絵は様々な人の手で人工知能に頼り生成されていくことが多くなるでしょう。今現代人は、制作をするという行為そのものを問 われているのではないでしょうか?

7.最後に|デッサン力が油彩表現を支える

いかがだったでしょうか。

このような手順を踏まえて描くと油絵のような重厚な絵を描 くことがアクリル絵具でも可能になります。

そして、油絵に必要な観察力や明暗構成力、質感表現の土台には“デッサン”があります。

アクリル水彩はその練習に最適な手段です。安価で始めやすく、油彩技法を気軽に体験しながら、基礎力を身につけられる方法としておすすめです。

私の講座「アクリル水彩で体験する油彩技法」ではこのような油絵初心者入門のオンラ イン授業を行っております。

- ・描き方の実演

- ・描画の基本

- ・デッサンから色彩表現までのステップ

などを丁寧に指導しています。

先ほどの説明に加えて、描く前準備として支持体や下地の 話、そのほかテクニックやちょっとした西洋美術史の話など扱っているのでもしよかった ら受講してみてください!

皆さんが油彩に興味を持ち楽しいと感じられるきっかけとなればとても嬉しいです!

最後までブログをご覧いただきありがとうございました。

執行 浩暉

- Profile

- 【趣味】

音楽・ピアノ・スケッチ・普通電車で知らない場所に行く

【好きな作家】

ジョン・シンガー・サージェント、アンソニー・ヴァン・ダイク、フィル・ヘイル、

ニコライ・ブロッキン、コルネリウ・ババ、アンリ・ファンタン=ラトゥール、ジョヴァンニ・セガンティーニ

- ArtWorks

-