独学でこれだけの本を読むより受講が一番

2021年11月から版画コースの講師を務めることになりました辻と申します。

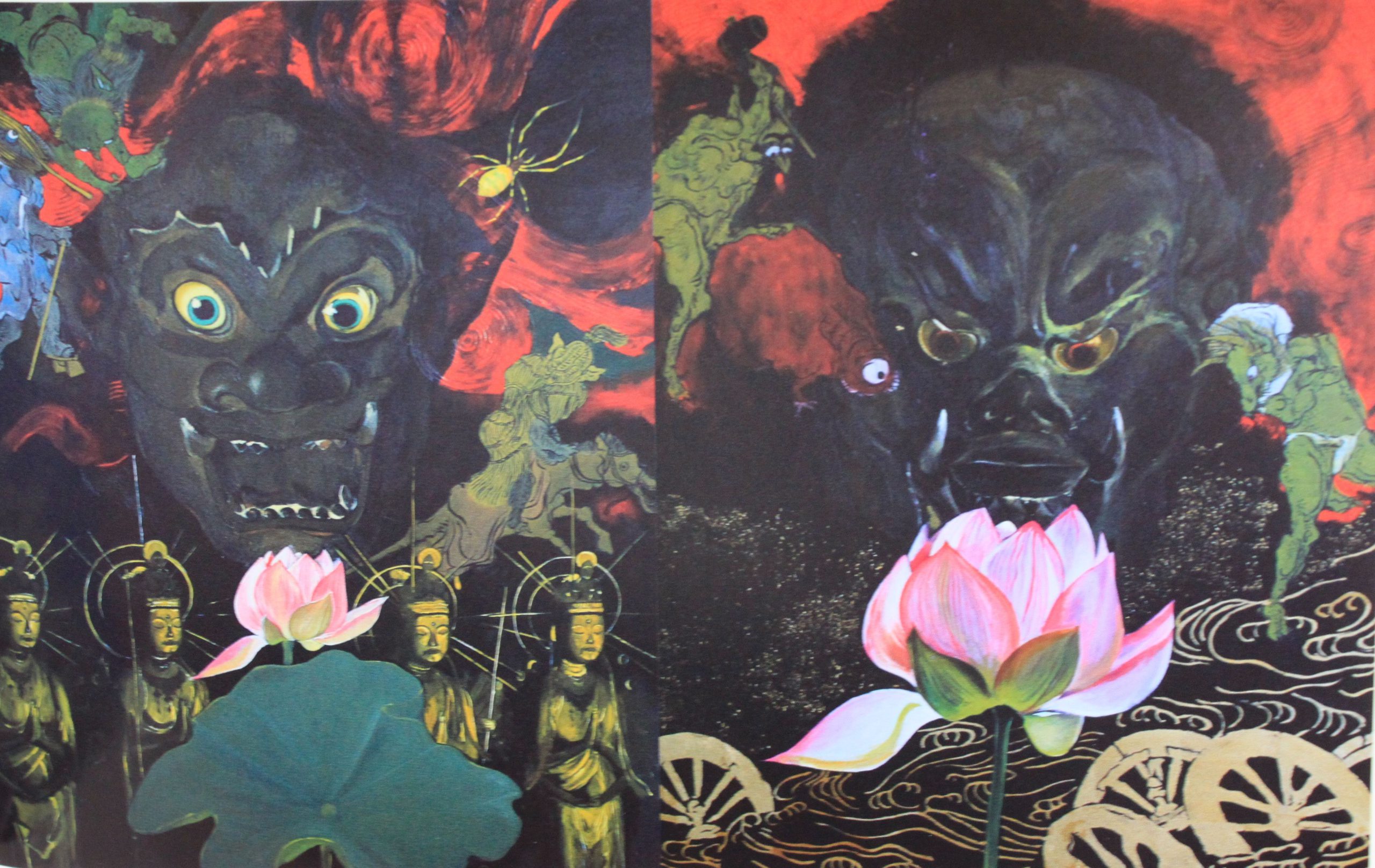

美術へのかかわりは1980年美術文化協会に絵画を出品することから始まります。

当時、シュールレアリズムに興味があり、マグリットやダリのような作品が好きでした。

本を読んでいると日本のシュールレアリズムを標榜している団体は美術文化であると知り応募しました。

桜の花が散る上野の東京都美術館に行ったことを今も覚えています。

美術文化協会の創立会員であった、靉光、阿部芳文、斎藤義重、福沢一郎、北脇昇、鷹山宇一、土屋幸夫、古沢岩美、麻生三郎、杉全直、寺田政明、糸園和三郎、小牧源太郎らはすでにおられなかったのは残念でした。

しかし、この団体では、人まねはしない、何を描くかが大事であり技術は後からついてくる、内なる自己に忠実であれ、ということを学びました

岡田徹の「春夏秋冬図」の春が特に印象に残っています。

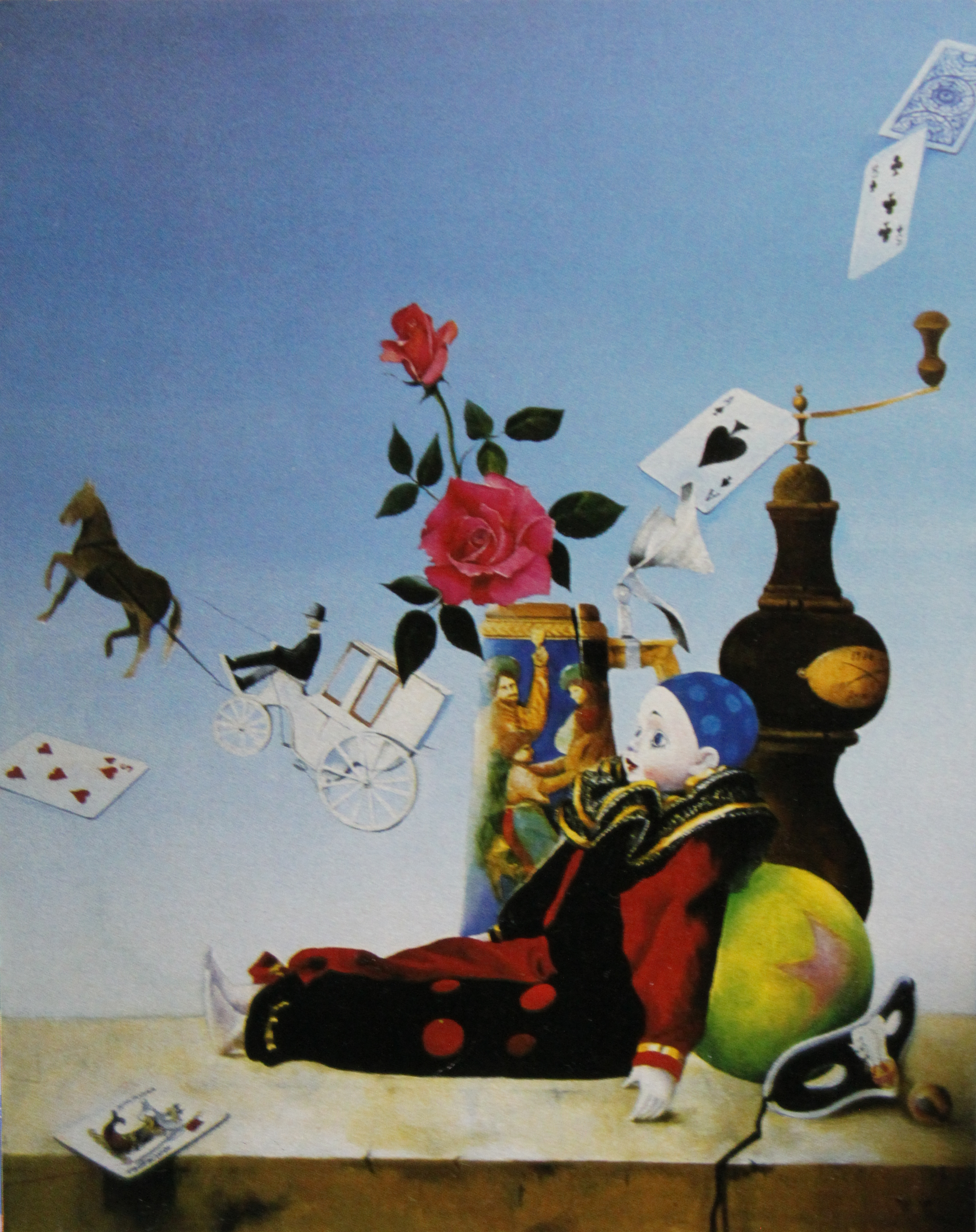

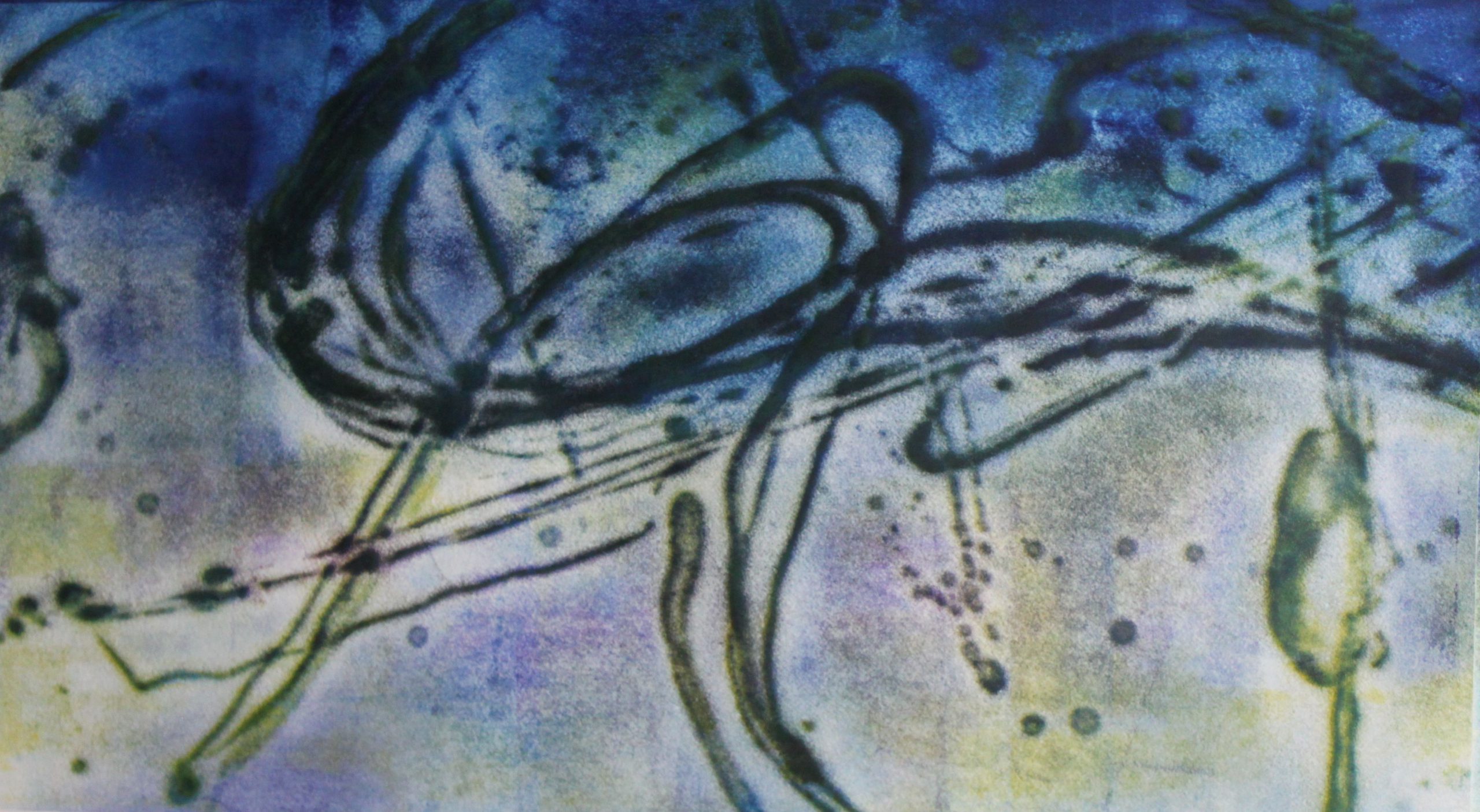

私が美術文化協会に出品した作品になります。

当時、会友は本展には4点出品が義務付けられ、忙しさや経済面から所属を継続することが難しくなり退会をしました。

絵はやめることなく引き続き地域の展覧会やコンクールに出品したり、地元のデッサン会に顔を出すようにしていました。

ピエロ人形を中心に花や小物と組み合わせた作品を多く手がけたのはこの頃になります。

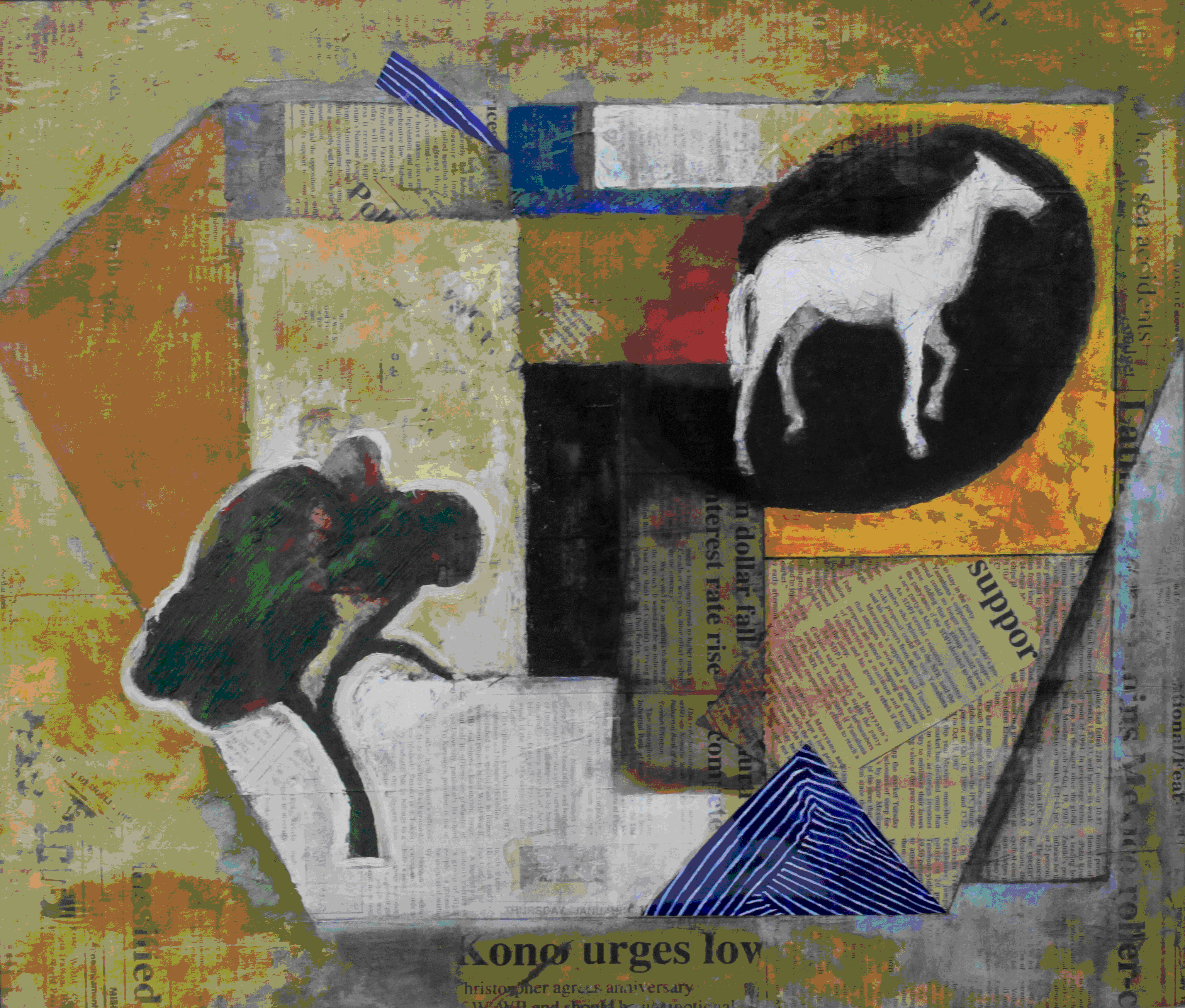

続いて、馬や木を形象的に扱う作品を描くようになります。

版画の線にあこがれ銅版画を始めます。

教えてくれるところが見つからないので独学ではじめることにし、大胆にもプレス機を購入しました。

始めてみると、本を読んでもよく理解ができない、特に、アクアチントは細かい松脂といってもどの程度か全くといっていいほど分かりません。

版画の道具を購入することさえ困ったものです。あるとき、ある大学でワークショップの開催を知りそれに参加しました。

エッチングのハードグランドの引き方、それこそアクアチントの仕方など、百聞は一見にしかず、本を読んで理解出来なかったことがとてもよく分かりました。

教えを請うことがどれだけ時間の短縮につながるか理解した瞬間です。

本を読んでわからないことが山ほどありましたので、疑問はなだれのようにでてきますから質問の連続です。

的外れの質問があったと思いますが親切に答えて頂いた記憶があります。

その方は、技法については、これが正しいということではない、私の技法はこういう理由でこのようにしているだけに過ぎません。

あなたの作品にあう技法を見つければいいと思いますが人の技法を知ることはとても大事です。

多くの作品、作家に出会い自分の糧にされたらいいといわれました。これらが私の創作のベースとなっています。

したがって、最近の作品は木版といっても彫刻刀で木を削ることは少なく、版にモデリングペーストやジェッソで凸部を作りゴムローラによる拓摺りを行っています。

これに水性木版を加えて混合技法で作品を作っています。自分独自のものを目指しています。

最近の創作している作品について簡単に説明をしたいと思います。

題名:光の軌跡 技法:木版拓刷 2021年 74×42

この作品は4点の連作であり、春陽会に出品した版画作品です。

この作品の版はシナベニヤにクリアタルゲルを流して作りました。

クリアタゲルに至るまではジェッソや他の樹脂系のものを使いました。

それぞれの面白さがありますが細い線が得られるためにこの素材を使うことにしました。 この版の上に厚手の和紙を重ねます。

インクは油絵具を代用しました。

油絵具はそのまま使うと油にじみをする可能性がありますので少しだけ油抜きをしましたが、余り硬いと使い勝手が悪いのでそのバランスに注意が必要です。

なぜなら、色を置くのに利用するのはローラーを利用するからです。

ローラーに色を巻くのに一番適切な硬さは経験で習得するほかありません。

まず、透明か白いアクリル板に油抜きした絵具をよくローラーで延ばして巻きつけます。

多くても少なすぎても良くありません。

この作品の上の部分は絵具を多く、下の部分は少なくしています。

私は、ローラーワークと呼んでいますが、絵具の量、ローラーの使い方(強く、弱く、早く、遅く)、種類(硬い、柔らかい)で変化します。

なかなかおもしろいですが思うようにならないものです。

随分失敗しました。

ところで、この版画では、黄色と青と赤紫の所謂三原色を使っています。

油絵具には透明色、不透明色があるので使い方によっては幅が出ると思っています。

今回は透明色を使いました。

木版画といっても従来の水性木版画とは全くかけ離れたものです。

この作品作りは、東京都美術館が改修工事で版画協会展が京都で行われることがあった折、ワークショップが行われ、ある作家が紙で段を作ってそれを裏返しにしたものを版にして拓摺をしているものがヒントになっています。

あのときに見た微妙な色の変化は今も忘れられません。

ワークショップに参加すると何かをつかむことができると思います。

これからは、この手法にコラグラフの技法をたして作品を作ってゆくつもりです。

是非一緒に新しい技法にチャレンジしませんか。

そして、海外への展覧会に挑戦しましょう。

21st Mini Print International Exhibit

330 East State/MLK Jr. St. 2nd floor of the CSMA Bldg. Ithaca, NY 14850

辻 義弘

- Profile

略歴

‘1980 美術文化展を皮切りに公募展、コンクールに油彩画で出品を続ける

‘2015 版画に重点を移した創作活動を行い、木版画、銅版画、リトグラフなどの技法を習得する。

‘2020 ドバイ(UAE)、韓国の展覧会に版画作品を出品

‘2021 フランス、スペイン、アメリカの展覧会に出品

企画個展 5回 受賞 15回 グループ展 多数

- Message

- 版画は、木や金属などに凹凸をつけた版に顔料をのせて紙にイメージをつむぎだしてゆきます。

バレンやプレス機を通して作品が作られますから、なかなか自分が思ったとおりの作品ができません。

ですから版から紙をめくるときの「わくわく感」は最高の時間です。

時には、思いもよらないことが作品に表れることがあります。

失敗と思っていたしわや色のにじみが作品の大きなアクセントになることもあります。

私は、これを神のなす術と勝手に呼んでいます。一緒にこの「わくわく感」を楽しみましょう。

- ArtWorks