藝大生が大切にする「デッサン上達の5つのポイント」。

こんにちは!

アートスクールオンライン講座・デッサンコース講師のTakashiです。

今回は デッサン上達のために役立つ「5つのポイント」 をご紹介します。

どれも一見当たり前に思える内容ですが、実は意外と見落とされがちな盲点でもあります。

藝大生の間では常識だけれど、ネット上ではあまり言及されないような実践的なアドバイスをまとめました。

「自分のデッサン、なぜか上手くいかない…」という方は、ぜひ試してみてください!

それでは、さっそく見ていきましょう!

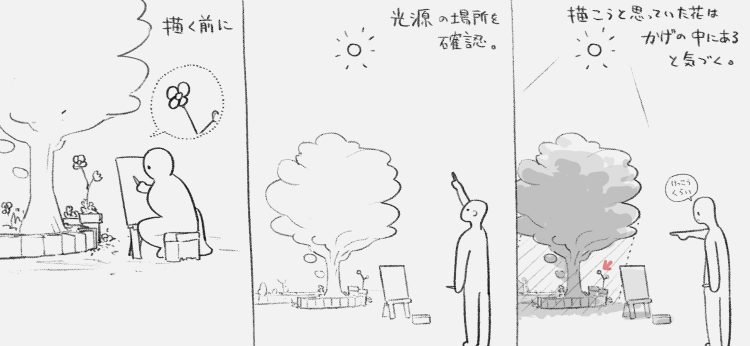

1. 光源の位置を確認する

デッサンで見落としがちなのが、 光源の位置 です。

デッサンにおいて「光を描く」という意識は非常に重要です。

例えば、外でデッサンするとき。「この花を描こう!」と思ったら、

絵を描き始める前に まずは光源の位置を確認してください。

✔ 太陽(光源)はどの方向にあるか?

✔ 光源は雲に隠れているか?それとも直射日光か?

✔ 光が強くなったり弱くなったりしていないか? or それとも一定の光量か?

デッサンをする時には、

明るいところ(光) / 暗いところ(影) / その中間(稜線)

の描き分けが非常に重要になってきます。

光源がどこにあるかをあらかじめ確認しておくと、色を描き分けるエリアを整理しやすくなり、

立体感のあるデッサンが描けるようになります。

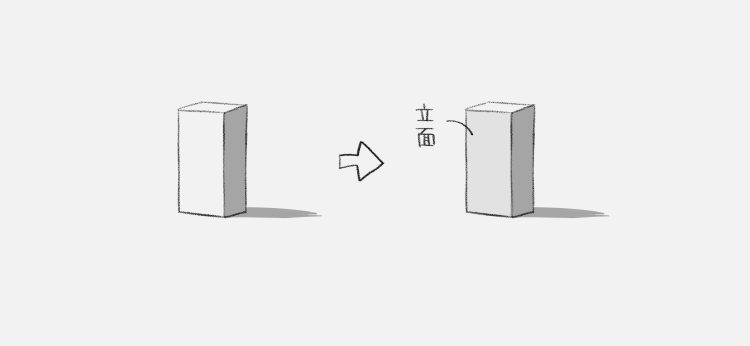

よくあるミス

よくあるミスの一例として、

光が上から届いているにも関わらず、モチーフの立面(りつめん)に色が置かれていない。

ということがあります。

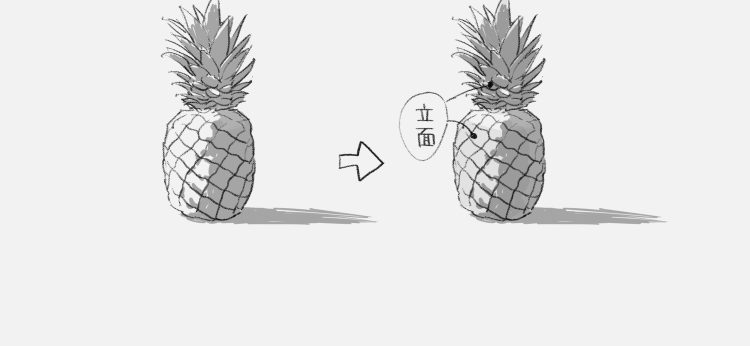

上のような立方体で色の変化を見落とすことはありませんが、パイナップルやリンゴなど、

色や模様があるものでは立面(りつめん)の処理を忘れがちになるので注意しましょう。

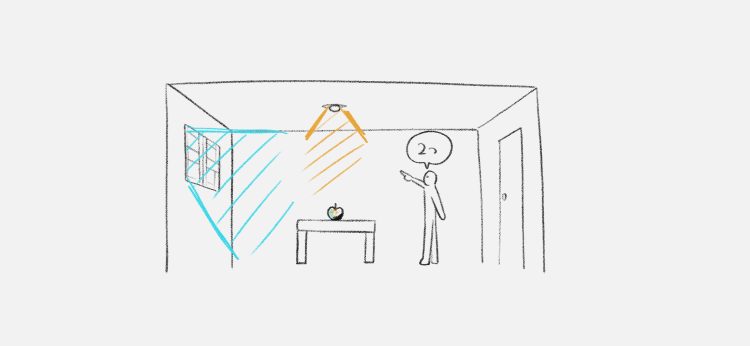

この考え方は 室内でのデッサンにも共通します。

例えば、部屋のライトがどこにあるか、窓から入る光がどのように影を作っているかなど、

光源を真っ先にチェックする習慣をつけましょう。

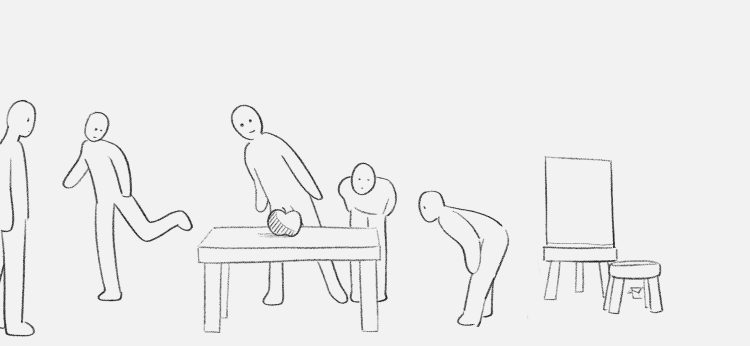

2. モチーフをぐるりと一周観察する

「さあ、イーゼルを立てて描こう!」

…その前に、モチーフをぐるりと一周見てみましょう。

✔ 一番暗い部分はどこか?

✔ 光はどこから当たっているのか?

座った位置からの視点だけでなく、全方向の情報を知っているかどうかで、デッサンの説得力が大きく変わります。

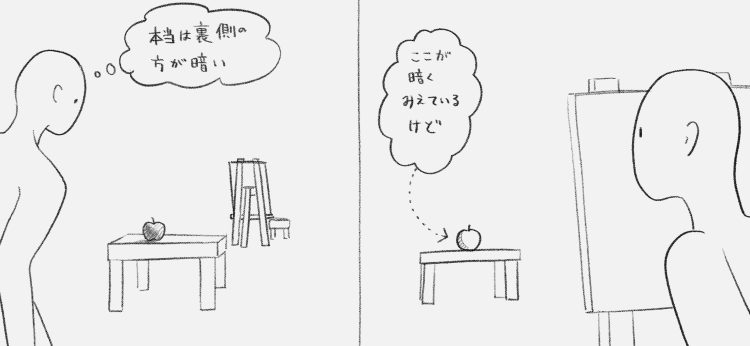

例えば、座った位置からは「ここが一番暗い」と思っていたのに、

反対の位置から見ると意外とそうでもなかった、ということがあります。

角度を変えて観察することで、「本当に影が強い部分」と「見え方の影響で暗く見えているだけの部分」 を見極めることができます。

「この角度から見ると、色や形がこう見える」と理解したうえで描き始めるだけで、デッサン力がぐっと上がります。

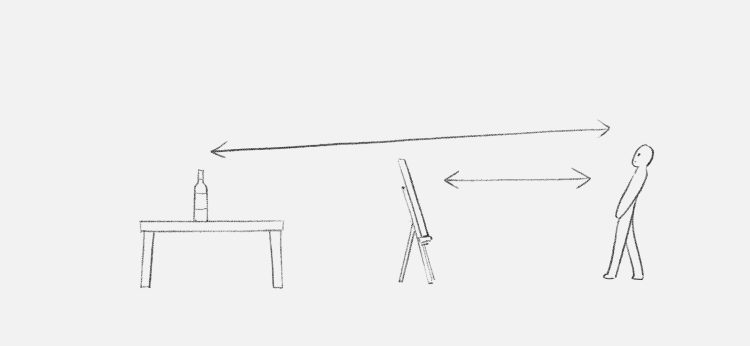

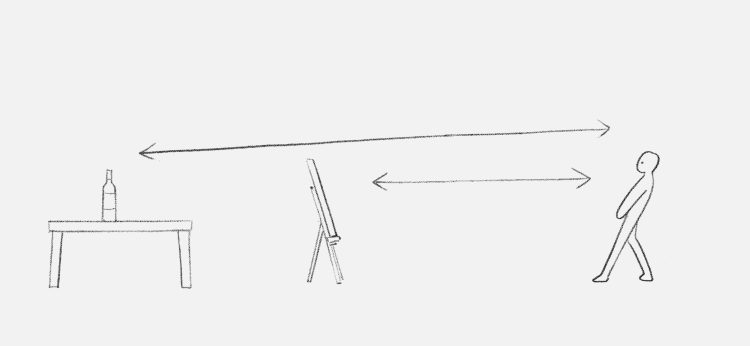

3.離れて見る。もっともっと離れて見る。

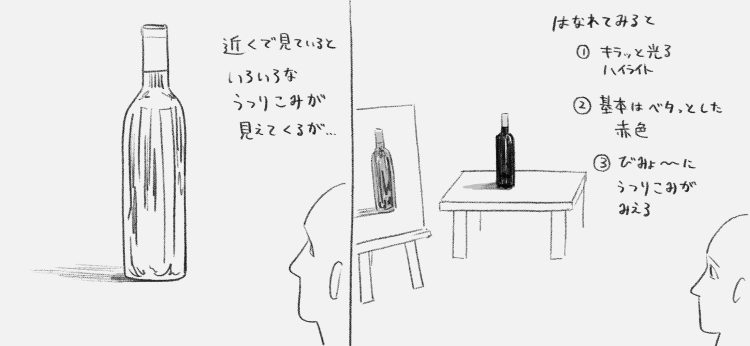

描いている最中、モチーフを近くで観察するのを止めてみるのも良い手です。

時々少し後ろに下がり、全体をチェック することを習慣にしましょう。

近くで見ているときは気づかなかったバランスの崩れや、トーンのムラなどが、ちょっと離れるだけで見えてくることがあります。

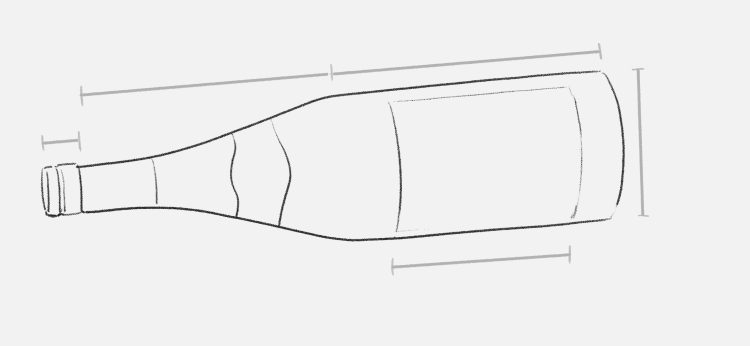

4. 工業製品にはデザインした人の意図がある!

デッサンで工業製品を描くとき、「ただのモノ」として見るか、「誰かがデザインしたもの」として見るか で、観察の深さが大きく変わります。

例えば、あなたが描こうとしている瓶。

✔ 瓶のサイズ → 瓶の全長に対して、横幅をあえて黄金比(1:1.618)比率になるようにデザインしているかもしれません。

(デザインした人の誕生日が1月8日だから、1:1.8にした なんてこともあるかもしれませんね。)

どんなデザインであれ、 その形や大きさには何か理由があるはず。 と考えてみましょう。

✔ 表面の加工 → 高級感・上品さを演出するために、あえて角を丸くしている可能性がある。

✔ 形状や色 → 製造された時代によっては、使用できる素材に限りがあり、その色や形状でしか製造できなかったかもしれない。

このように、工業製品には「なぜこの形なのか?」というデザインの意図が隠れています。

その背景を知り、意識しながら観察すると、デッサンの理解も深まり、結果的に上手く描けるようになります。

何気なく描くのではなく、「なぜこの形なのか?」を考えながら描くことが、よりリアルな表現につながります。

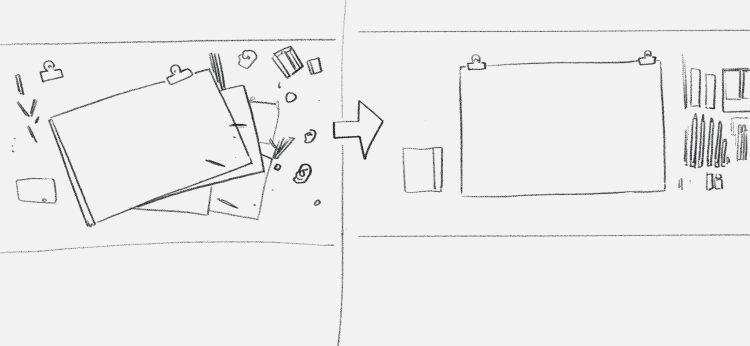

4.身の回りを整えると、絵も整う

人は、気づかないうちに 環境の影響 を強く受けています。

絵を描くプロセスの中で節目になるようなタイミングでは、机の上はもちろんのこと、

絵についた鉛筆のスレ跡なども消しゴムで綺麗に消しましょう。

こうすることで身の回りの綺麗さに引っ張られて、絵も綺麗になっていく のです。

(結果として、絵の荒さが気になってくるようになる)

これはデッサンに限らず、デザインや粘土工作、あらゆる創作に共通する現象です。

道具や作業環境を整えておけば、その秩序が作品にも反映され、自然と美しさが生まれる。

逆に、散らかった状態で描くと、その混沌が無意識のうちに作品に影響を与えます。

ただし、「綺麗であることが正しい」と言いたいわけではありません。

作品は環境に引っ張られる という特性を理解し、それを うまく活用すること が大切です。

応用

✔ 自分の作品の隣にとても上手な作品を並べる。

✔ デッサンが上手な人が集まる環境に身を置く。

✔ 道具を大切に使い、常にベストな状態をキープする。

5.最後に

最後に、デッサンで大切なこと の一つをお伝えします。

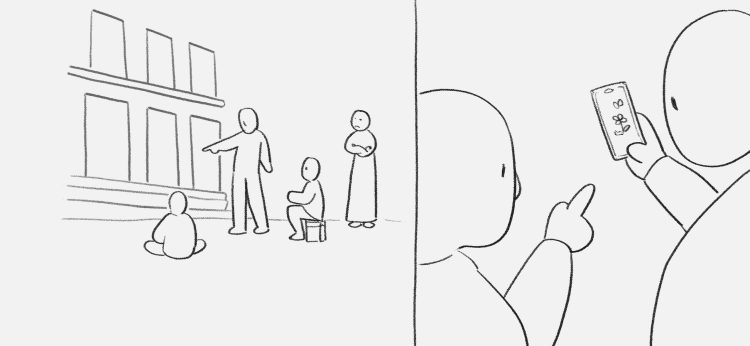

それは、「自分の目を信用しない」ことです。

人の目は驚くほど都合よくできています。

例えば、もし モチーフと全く違う形を描いていたとしても、脳はそれを「同じもの」として認識してしまう のです。

これは 人間が生きるうえで必要な”優れた能力” ですが、デッサンでは このフィルターを取り払う力 が求められます。

✔ 「自分の目が間違っているかもしれない」と常に疑うこと。

✔ 「本当にこの形で合っているのか?」と検証し続けること。

では、どうすればいいか?

他人に自分の絵がどう見えているのかを確認しましょう !

そして、感想や意見を素直に受け取りましょう。

また、鏡で左右反転させたり、遠くから見たり、写真を撮ってみたりすることで、普段見えていなかった絵の違和感に気づくことができます。

何年も経って昔の絵を振り返ると「その絵の違和感」を素直に受け取れるようになりますが、描いている最中には至難の業です。

デッサンは、極めて客観的な行為です。

「見たままを描く」のではなく、「本当にそこにあるもの」を見極める力を鍛えること。

そのためにはまず多くの人に作品を見てもらい、感想や指摘を素直に受け取っていきましょう。

(もちろん全ての意見が全て正しいと思い込むのではなく、他者の一つの意見として聞き入れる)

まとめ

❶デッサン前に「光源の位置を確認する」

❷デッサン前に「モチーフをぐるりと一周観察する」

❸デッサン中は「とにかく離れて見る」

❹「工業製品にはデザインした人の意図がある」ことを意識する。

❺「自分の目を信用しない」

→人に自分の絵がどう見えているのかを確認しましょう !

今回は、藝大生が大切にする「デッサン上達のための5つのポイント」をお伝えしました。

「デッサンをしばらく続けてきたけど今ひとつ伸び悩んでいる、、、」という方は、ぜひお試しください。

これらをマスターして早速上手くなる!なんてことは正直なところ…ありえませんが(大きな声では言えません)。

普段から意識するポイントを徐々に増やしていき、感覚や技術を磨いていきましょう。

講師:Takashi

- Profile

-

東京藝術大学デザイン科卒業

東京藝術大学院デザイン専攻

- Message

-

「アナログ、デジタル問わずデッサンを学べる講座」を開講しています。鉛筆の削り方から、プロ級の細密画まで。あなたのレベルに合わせて、どんなことでも丁寧に教えます。 詳しくは下記の『デッサン講座一覧』をご覧ください。